La langue

J’écris en français par nécessité́, car les textes sont destinés, pour la plupart, à un public francophone. Il me serait plus simple d’écrire en anglais mais je ne supporterais pas de confier la traduction à quelqu’un d’autre.

Cependant, l’anglais et sa syntaxe, sa structure de pensée, ses particularités, m’habitent, me manquent, me tracassent. Si j’ai toujours fait l’erreur, de temps à autre, de construire des phrases en français avec une syntaxe anglaise, j’ai commencé́ à me surprendre, depuis un certain temps, à construire des phrases en anglais avec une syntaxe française. Il y a alors de l’embrouille langagière. C’est pourquoi j’ai entamé des études de traduction. Dès le début des cours j’ai éprouvé́ un grand soulagement en apprenant que ce dont je souffrais était normale. C’est ce que les linguistes appellent « l’interférence ». Voilà pourquoi je ne savais jamais, si, dans le mot adresse, il n’y a qu’un d, ou deux !

J’ai passé un certain temps à essayer de bien séparer le français de l’anglais, à réapprendre les règles de chaque langue. Enfin, j’ai commencé́ à assumer le fait de sauter d’une langue à l’autre, souvent à l’intérieur d’une même phrase.

Le dialogue

Lorsque j’écrivais Miranda et le trou noir, la première de mes pièces à être produite, j’avais en tête de mettre le cosmos sur un plateau de théâtre : je voulais créer une pièce éducative, emporter le public tout en leur donnant matière à réfléchir … Comment rendre l’astronomie accessible ? Comment la dramatiser ? À travers ces questions scientifiques et théâtrales, avec Morgane Naas qui m’accompagnait dans ce projet, nous avons créé une forme courte, en clown. Cette étape m’a permis de trouver un endroit du jeu et d’accroche. Ensuite, de retour à la table, j’ai cherché une histoire parallèle ; l’histoire de vie qui allait créer le lien dramatique entre l’humain et le ciel.

En tant qu’auteur, j’étais préoccupée par l’influence de l’état émotionnel sur la pensée, sur la respiration, et donc sur le flux des mots … par les petites failles de l’être que l’énoncée trahisse … trahisons presque musicales qui pouvaient être annotées. Je voulais dramatiser le rythme naturel de la parole.

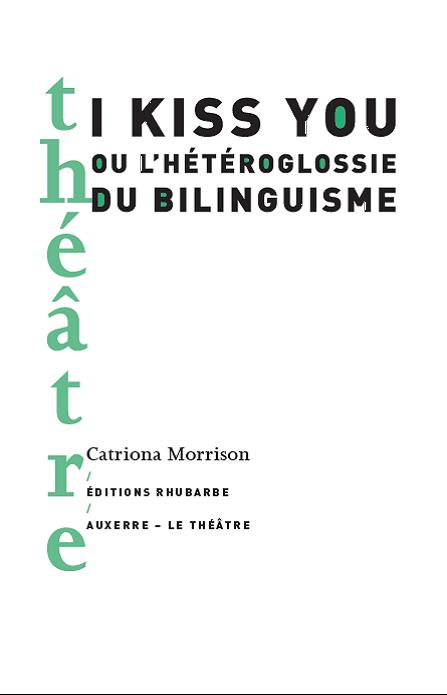

Quand j’ai commencé à écrire I Kiss You ou l’hétéroglossie du bilinguisme, j’étais en train de terminer mes études de traduction. Cela faisait presque quatre ans que j’étais plongée dans des comparaisons entre les cultures et langues française et anglaise.

J’ai donné une première version, une sorte de matière brut, à Laurent Crovella qui allait mettre en scène le spectacle. Nous nous sommes vus plusieurs fois durant lesquelles Laurent me posait des questions de dramaturgie qui provoquaient chez moi une réorganisation du texte. C’est ainsi que la pièce, telle qu’elle existe aujourd’hui, est née. Elle est fidèle à mes obsessions de l’époque ; au rythme, aux interjections, à un manque de ponctuation, une mise en page particulière qui devaient donner des clefs d’interprétation à l’acteur. Ainsi, I Kiss You ou l’hétéroglossie du bilinguisme est la pièce sœur de Miranda et le trou noir.

L’Avis de Marguerite est différent. La pièce est une fiction historique qui traite de la grande chasse aux sorcières du XVIème et XVIIème siècles. À cela, j’ai rajouté une dimension fantastique. En ce qui concerne la forme, j’avais été touchée par des échanges que j’avais eu sur plusieurs années avec l’auteur rémois Pascal Adam. J’avais lu plusieurs de ses pièces et en avait traduit deux. Fort de ces échanges mais sans vouloir trahir ma propre recherche, j’ai voulu me confronter à une langue plus soutenue, à une syntaxe plus littéraire, moins déstructurée.

J’ai fini par utiliser plusieurs formes littéraires qui marquent chacun un passage de temps dans l’histoire. Je me suis inspirée du conte et de sa tradition d’oralité bien structurée, puis des alexandrins et leur capacité à édifier une parole crue. Pour boucler la boucle, je pensais à comment Shakespeare, dans des pièces comme Macbeth ou Hamlet, déstructure le vers pour souligner la détresse intérieure d’un personnage.

L’acteur

Frédéric ou La Grande histoire de Frédéric et Anissa est ma première pièce pour plusieurs acteurs. La langue se simplifie, se concentre davantage sur l’avancée de l’action, les échanges, et les lignes de tensions entre les différents personnages.

À la différence des autres pièces, la production est entamée avant la fin de l’écriture, donc je sais quels acteurs seront au plateau. Je les vois et les entend en écrivant la pièce. Comme il s’agit d’une pièce qui parle du handicap mental, et que la production s’empare d’un travail d’inclusion sociale, le texte est adapté aux capacités d’apprentissage des acteurs – non pas en termes du nombre de répliques ou de présence au plateau, mais en termes de type de réplique. Les changements d’action et de rythme, ainsi que les phrasées les plus complexes, sont réserves aux acteurs qui ont l’habitude d’apprendre un gros texte et de mener l’action au plateau.

Catriona MORRISON, juin 2023